Wie die Autobahn nach Arisdorf kam

22.12.2020 Baselbiet, VerkehrMatthias Manz

Francesco Kneschaurek (1924- 2017): Den älteren Leserinnen und Lesern ist der St. Galler Wirtschaftsprofessor noch ein Begriff. Im Auftrag des Bundesrats erarbeitete er mit einer Arbeitsgruppe «Perspektivstudien» zur langfristigen Entwicklung der Schweiz. ...

Matthias Manz

Francesco Kneschaurek (1924- 2017): Den älteren Leserinnen und Lesern ist der St. Galler Wirtschaftsprofessor noch ein Begriff. Im Auftrag des Bundesrats erarbeitete er mit einer Arbeitsgruppe «Perspektivstudien» zur langfristigen Entwicklung der Schweiz. 1969 postulierte er, dass die Bevölkerung bis ins Jahr 2000 von 5,9 Millionen auf 7,5 Millionen Personen wachsen werde. Eine Zunahme der Bevölkerungszahl um 1,6 Millionen innert 30 Jahren konnte man sich damals schlicht nicht vorstellen. «Kneschaurek» wurde zum Inbegriff weltfremder akademischer Prognosen, er selbst als «Spinner» (James Schwarzenbach) verschrieen.

Im Rückblick lag Kneschaurek nicht weit von der Realität entfernt, die Schweiz zählte im Jahr 2000 7,2 Millionen Personen; heute – 20 Jahre später – sind es 8,6 Millionen. Einige Jahre vor seiner offiziellen Prognose hatte er unseligerweise die Möglichkeit einer «10-Millionen-Schweiz» in die Welt gesetzt. Mit diesem von ihm später widerrufenen Slogan wurde Kneschaurek fortan in Verbindung gebracht.

Starke Zunahme des Verkehrs

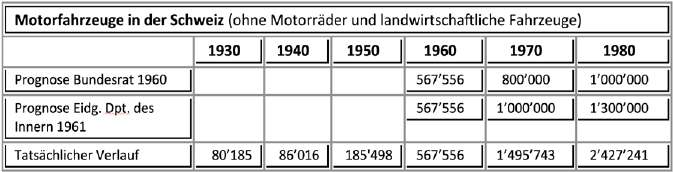

Der Rückgriff auf die Studien von Kneschaurek soll die Schwierigkeit von langfristigen Prognosen veranschaulichen. Vor diesem Problem standen auch die Verkehrsplaner 15 Jahre vor Kneschaurek. In der sich entwickelnden Nachkriegskonjunktur nahm der Strassenverkehr stark zu. Der Bestand an Motorfahrzeugen hatte sich in der Schweiz von 1940 bis 1950 von 86 000 auf 185 000 Fahrzeuge mehr als verdoppelt. Jedes Jahr kamen Zehntausende dazu.

Das Strassennetz war einem solchen Ansturm nicht gewachsen. Für den Liestaler Gemeindepräsidenten Paul Brodbeck waren bereits 1953 «die heutigen Verkehrsverhältnisse im Städtchen Liestal gänzlich unhaltbar». Der ganze Verkehr quälte sich durch die enge Rathausstrasse.

Die Lösung des Problems hiess «Ausbau des schweizerischen Hauptstrassennetzes». Im November 1953 beschloss der Baselbieter Landrat die Strassen- und Baulinien für einen Ausbau der Fernverkehrsstrasse 2 von Augst durchs Ergolztal bis nach Thürnen mit einer Strassenbreite von 9 Metern. Dies wurde vom damaligen Baudirektor Heinrich Abegg, SP (1904–1984), als «für lange Zeit als genügend» beurteilt: Weil das Verkehrsaufkommen zwischen der alten Landstrasse und der neuen Entlastungsstrasse entlang der Ergolz aufgeteilt würde, sei eine Dimensionierung von 12 Metern unnötig. Nur zwischen Birsfelden und Augst sollte die Strasse auf vier Spuren erweitert werden.

Diese Strecke wurde für den Ausbau priorisiert, danach sollte die Umfahrung von Liestal drankommen. Die zweispurige Strasse sollte weitgehend auf einem neuen Trassee auf der Nordseite der Ergolz und östlich des Homburgerbachs verlaufen.

Die Experten und Politiker mussten den künftigen Ausbaugrad für die Strassen bei einem noch sehr tiefen Stand der Motorisierung festlegen. Das nachfolgende Wachstum der Automobilität war kaum vorhersehbar. Auch wenn bekannt war, dass die Autodichte in den USA bereits um ein Vielfaches höher als bei uns war. Noch um 1960 täuschten sich die Bundesbehörden schwer in der Vorhersage des Motorfahrzeugbestands.

Ein zusammenhängendes Netz

Zur gleichen Zeit, als die Baselbieter Behörden die Baulinien für eine neue zweispurige Fernstrasse festlegten, kamen die Bundesbehörden nach einigem Zögern zum Schluss, dass ein etappenweises Vorgehen bei der Lösung der Verkehrsprobleme nicht weiterführe und ein zusammenhängendes Netz an leistungsfähigen Autobahnen nötig sei. Deren Trassees sollten mit 26 Metern fast dreimal so breit wie die bisherige Planung, richtungsgetrennt und kreuzungsfrei sein, weder starke Steigungen noch enge Kurven aufweisen und dadurch einen flüssigen Verkehr ermöglichen.

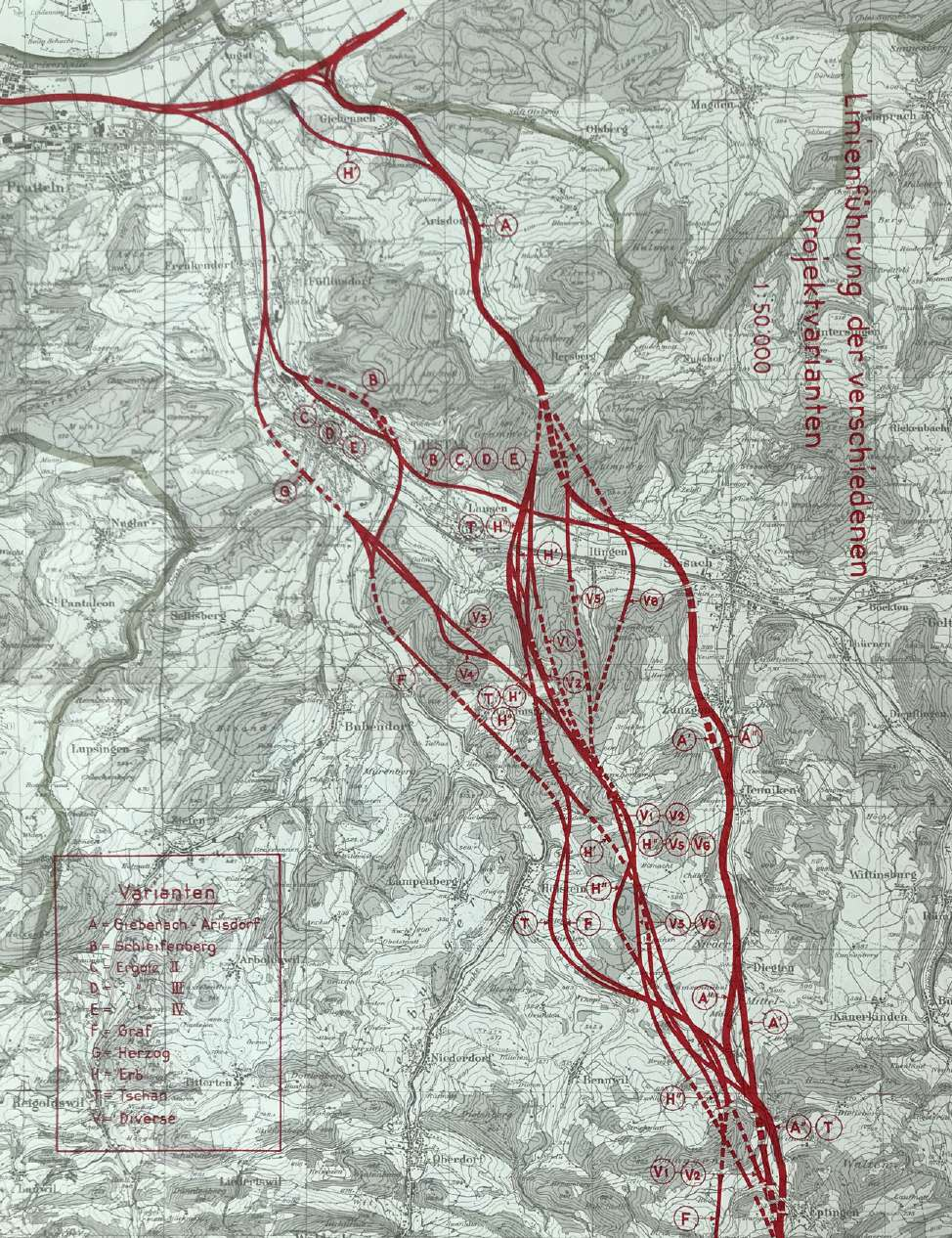

Diese Voraussetzungen stellten die Planer vor ganz neue Herausforderungen. Das Baselbiet sah sich Anfang 1955 gezwungen, die bisherigen Planungen zu stoppen und neu aufzusetzen. Man sah richtig voraus, dass «bedeutend erweiterte Normalprofile und abgeänderte Minimalbedingungen eventuell auch Änderungen in der Linienführung nach sich ziehen» würden. Bis dahin hatte das Baselbiet eine Linienführung der Fernverkehrsstrasse auf einem neuen Trassee durchs Homburgertal favorisiert.

Gemetzel auf der Strasse

Der Hauptgrund für die Planung von Autobahnen war die Beseitigung von Stau und Lärm in den Dörfern und Städten. Eine wichtige Rolle spielte aber auch die Verkehrssicherheit, denn mit dem Verkehr nahmen auch die Verkehrsunfälle rapide zu. Die Zahl der Todesopfer im Strassenverkehr verdoppelte sich in der Schweiz von 1940 bis 1953 von 459 auf 911 und erreichte 1971 mit 1773 Opfern einen traurigen Höhepunkt. Seither sank die Zahl der Verkehrstoten auf nunmehr 187 pro Jahr. Zu diesem positiven Trend trugen die richtungsgetrennten und kreuzungsfreien Autobahnen ebenso bei wie das Gurtenobligatorium, die Helmpflicht für Motorradfahrende sowie Tempolimits und Alkoholgrenzwerte.

Im Herbst 1954 setzte das Eidgenössische Departement des Innern eine breit abgestützte «Kommission für die Planung des Hauptstrassennetzes» ein. Sie sollte prüfen, wo der Ausbau durch Autobahnen statt durch erneuerte Hauptstrassen erfolgen sollte, und Anträge für ein zusammenhängendes Netz von Autobahnen und Autostrassen stellen. Diese Kommission, in der auch der Baselbieter Strasseninspektor Adolf Kapp mitarbeitete, entwarf bis zum Frühjahr 1958 das Nationalstrassennetz, wie wir es heute kennen, und begründete ihre Anträge in einem sechsbändigen Bericht. Die Planungskommission arbeitete interdisziplinär und stützte sich auf verkehrswissenschaftliche Methoden namentlich aus den USA ab.

Mit diesem technokratischen Ansatz versuchte die Kommission, sich gegen die unvermeidbaren regionalpolitischen Sonderwünsche zu immunisieren. Umgekehrt erlaubte sie damit dem Bundesrat, sich solche Wünsche mit Verweis auf die wissenschaftlich fundierte Kommissionsarbeit vom Leib zu halten, wo er dies für opportun hielt.

Im Jahr 1954 setzte auch eine intensive öffentliche Diskussion über die Linienführung der Nationalstrasse im Baselbiet ein. Weitgehend unbestritten war der Bedarf, angesichts des zunehmenden Strassenverkehrs, den Durchgangsverkehr in Autobahnen zu kanalisieren und damit die bestehenden Kantonsstrassen und die Dorfkerne zu entlasten. Der Versuch eines «Aktionskomitees» des Lausner Stationsvorstands und Landrats Arnold Graf (geb. 1884), FPV (Freie Politische Vereinigung, 1959 aufgelöst), die Nord-Süd-Verbindung via Fricktal–Staffelegg– Suhr ums Baselbiet herumzudirigieren, endete mit einem Fiasko. An einem von Graf am 6. September 1955 in der Dorfturnhalle Sissach organisierten und von 200 Teilnehmenden besuchten Informationsanlass sprachen sich alle gegen seine Idee aus, sodass die «Volksstimme» von einer «machtvollen Kundgebung für eine Autobahn im Baselbiet» berichten konnte. Nicht nur alle Gemeindevertreter, sondern auch der Naturforscher und Lehrer Emil Weitnauer («Spyremiggel»), Oltingen, sprach sich als Präsident der kantonalen Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Heimatschutz für die Autobahn aus: «Wir sind nicht Fanatiker und sture Gegner, sondern wollen vernünftig darauf achten, wie sich das Trassee führen lässt.»

Nachfolgend sollen drei Aspekte der Autobahndiskussionen vor über 60 Jahren erhellt werden: der Juraübergang ins Mittelland, die Linienführung durchs Baselbiet und der Entscheidungsprozess.

Juraübergang – wo?

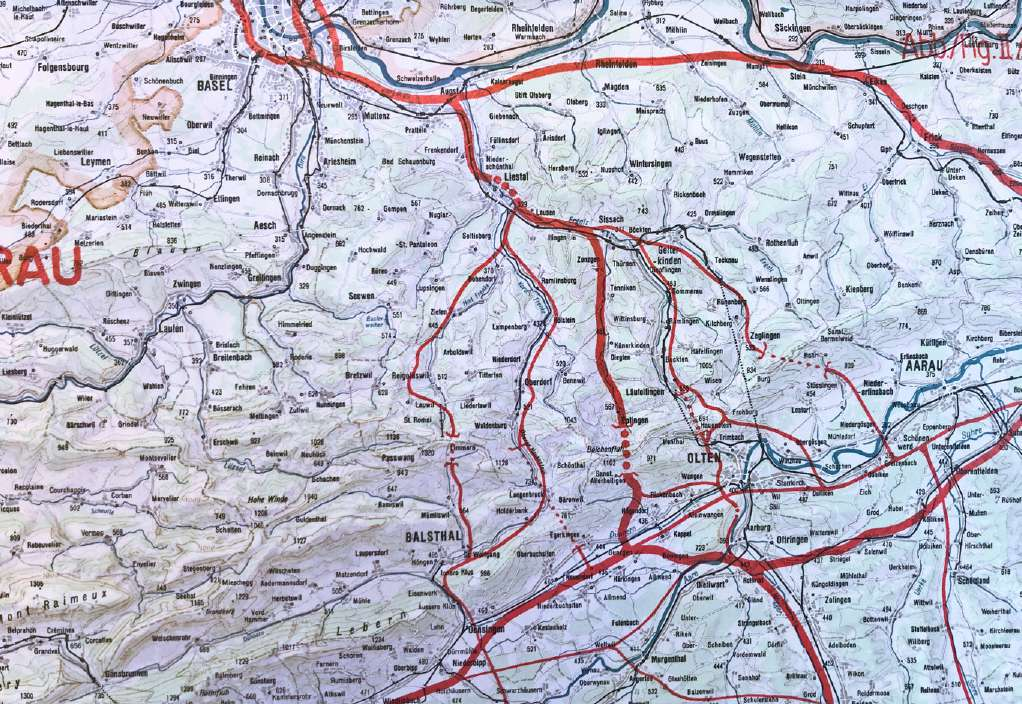

Wie schon beim Bau der Eisenbahn hundert Jahre vorher teilten sich die Meinungen über die Frage, wo die Verbindung der Region Basel ins Mittelland erstellt werden sollte. Der Juraübergang war eine gesamtschweizerisch relevante Frage, weshalb die Stimme des Baselbiets nicht massgebend war. Die Eidgenössische Planungskommission analysierte die Verkehrsströme von Basel zu den Zentren Zürich, Luzern und Bern, für welche es eine Autobahnlösung brauchte. Drei Autobahnübergänge wurden als zu unwirtschaftlich beurteilt, es sollten nur zwei sein. Die Verbindung Richtung Luzern war als Teil der Nord-Süd-Autobahn Hamburg–Basel–Chiasso–Mailand von internationalem Interesse.

Für den Verkehr nach Zürich schwang die Autobahn durchs Fricktal und durch den Bözberg obenaus (spätere N3). Das Nachsehen hatte die Verbindung Gelterkinden–Zeglingen–Lostorf/Rohr–Kölliken mit einem «Dottenberg-Tunnel», weil sie für den Verkehr nach Zürich zu weit westlich und für den Verkehr nach Bern zu weit östlich lag. Diese Linie war vom Kanton Aargau 1954 als «Juratunnel» ins Spiel gebracht und auch schon als «Schafmatttunnel» diskutiert worden.

Neben dem Bözberg musste der zweite Juraübergang folglich eine optimale Verbindung sowohl Richtung Luzern–Chiasso als auch Richtung Bern–Oberland gewährleisten. Aus diesem Grund fiel, weil zu weit westlich, die Linie von Liestal über Reigoldswil und Balsthal nach Oensingen ausser Betracht. Diese wäre nördlich vom Bad Bubendorf aus dem Waldenburgertal abgezweigt, durchs Riedbachtal (heute Schiessanlage) und entlang dem Holzenberg geführt worden und hätte Bubendorf, Ziefen und Reigoldswil umfahren, um vorbei am Dorfrand von Lauwil das Tunnelportal unterhalb der Wasserfallen zu erreichen.

Ein Wasserfallentunnel war schon 100 Jahre früher beim Eisenbahnbau der Hauenstein-Linie verworfen worden. Das entmutigte weder den Schweizerischen Autostrassen-Verein noch ein Komitee von Gemeindevertretern um Balsthal nicht, sich beim Autobahnbau neuerdings für einen Wasserfallentunnel einzusetzen – wiederum erfolglos.

Das gleiche Schicksal ereilte die Linienführung über den Oberen Hauenstein: Als offene Route würde sie ebenfalls nach Balsthal–Oensingen führen, ein Tunnel von Waldenburg nach Egerkingen wäre mit 5,75 Kilometern zu lang und teuer gewesen.

In der Endauswahl der Planungskommission standen sich das Diegtertal mit einem Belchentunnel von 3,2 Kilometern und das Homburgertal mit einem 2,5 Kilometer langen Scheiteltunnel Läufelfingen–Trimbach gegenüber. Im Talboden hätte im Homburgertal eine Autobahn keinen Platz gehabt, sie wäre am östlichen Abhang mit vielen Viadukten oberhalb der Bahnlinie geführt worden. Ein weiterer Nachteil war die aufwendige und längere Streckenführung um Olten herum durch den Born bis zur N1 in Rothrist/Oftringen.

Aus Sicht der Planungskommission war die Linie durch den Belchen – die offizielle Schreibweise für den Bölchen – «unbedingt» vorzuziehen, weil sie die beste Verbindung nach Luzern und Bern vereinigte und die Autobahn im breiten Diegtertal knapp oberhalb des Talbodens geführt werden konnte. Der beachtliche Verlust an Landwirtschaftsland qualifizierte die Kommission dahingehend, dass es nur in Zunzgen von höherer Qualität sei und hier sowieso bald überbaut werde. Hingegen würde die Autobahn «dieser heute eher etwas abgelegenen Gegend» neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung bieten.

Mit dem Entscheid der Planungskommission für die Belchen-Route, der sich schon im Frühjahr 1956 abgezeichnet hatte und der Baselbieter Baudirektion inoffiziell mitgeteilt wurde, war betreffend Juraübergang «der Mist geführt». Alle anderen übergeordneten Planungen im Mittelland richteten sich an den beiden Achsen Bözberg und Belchen aus.

Stand der Juradurchstich einmal fest, so waren die kniffligsten Fragen aber noch lange nicht gelöst. Denn die Diskussion im Baselbiet fuhr sich fest, als die Entscheidung drängte.

Engpass und Gordischer Knoten

Die Umfahrung Liestals mit einer 9 Meter breiten Strasse war allgemein noch als machbar beurteilt worden. Aber eine vierspurige Autobahn mit Mittel- und Pannenstreifen, insgesamt 26 Meter breit? Der Talboden des Ergolztals war schon stark überbaut. Es müssten Häuser abgerissen werden, ganze Quartiere würden neu mit Lärm und Gestank belästigt (während andere entlastet würden ...). Eine durchgehende Freifläche existierte nur im Bereich der Ergolz. 1955 hatte sich der Kanton entschieden, am Südufer der Ergolz ein neues Kantonsspital zu erstellen, mit dessen Bau 1958 begonnen wurde. Den Raum der Ergolz zu beanspruchen, war auch aus ökologischen Gründen problematisch, denn der Grundwasserstrom würde durch die Pfählungen und die Verbetonierung der Uferböschung beeinträchtigt werden.

Die Baudirektion liess drei Varianten entlang der Ergolz evaluieren (Varianten C – E) – auf der Ergolz mit der Tieferlegung des Bachs um 4 Meter, als Hochbahn oder mit zweispurigen Galerien in der Uferböschung beidseits der Ergolz. Auf den Galerien würden sogar Strassen für den lokalen Verkehr Platz finden, meinte der Ideengeber dieser Variante, Ingenieur Hannes Burri. Doch keine dieser Lösungen vermochte zu überzeugen, die Eingriffe in die Siedlung und ins Grundwasser schreckten ab. Die Gemeinde Liestal wehrte sich, nachdem der Gemeinderat einer Ergolzautobahn zunächst zugestimmt hatte, vehement dagegen. Auch die Gemeinde Lausen verwahrte sich gegen eine Autobahn quer durch die noch freie Bauzone entlang der Ergolz.

Der erst spät in die Diskussion eingebrachte Entwurf des Liestaler Ingenieurs Karl Itin mit einer weitgehend in einem Tunnel verlaufenden Südumfahrung von Liestal (Variante G) wurde von den kantonalen und eidgenössischen Fachbehörden nicht mehr vertieft geprüft, es wären Siedlungsgebiete in Frenkendorf und im westlichen Liestal tangiert worden und der Anschluss an die vom Bund vorgegebene Linie Sissach– Belchen kaum zu bewerkstelligen.

Im Frühjahr 1956 hatte der Regierungsrat eine Umfahrung von Liestal in einem nördlich gelegenen Tunnel im Schleifenberg untersuchen lassen. Das Gutachten des einheimischen Geologen Hansjörg Schmassmann berichtete zwar von Schwierigkeiten, die aber zu meistern seien. Angesichts der Probleme mit der Ergolzroute befürwortete der Regierungsrat den Bau eines Schleifenbergtunnels. Die Autobahn hätte beim Schild-Areal die Ergolz gekreuzt und beim «Weideli» in den Tunnel geführt, dessen Ostportal nördlich des Schwimmbads, unterhalb der Arisdörferstrasse, zu liegen käme mit einem Anschluss an die Frenkentäler beim Altmarkt (Variante B). In Lausen sollte die Autobahn am Nordrand des Dorfs am Fusse des Abhangs geführt werden. Dies war jedoch ebenfalls heikel, stand doch dort eine Sprengstofffabrik («Cheditti») im Weg, und eine Tag und Nacht lärmende Autobahn gleich neben Kirche und Friedhof konnte als pietätslos aufgefasst werden.

1956 standen im Baselbiet folgende Linienführungen im Vordergrund: Augst–Liestal–Sissach–Diegtertal, in Liestal über der Ergolz oder (von der Baudirektion favorisiert) mit einem Schleifenbergtunnel. Als Alternative die «Variante Graf» des initiativen Lausner Landrats Arnold Graf, der sein Dorf vor der Autobahn verschonen wollte. Diese Autobahn hätte vom Altmarkt am Osthang des Waldenburgertals nach Hölstein, über den Hügelzug oberhalb von Diegten zu einem Tunnel westlich des heutigen Belchentunnels geführt. Diese Linienführung wurde von jenen befürwortet, die die Autobahn vom oberen Ergolztal und vom Diegtertal fernhalten wollten, fand aber bei den Bundesbehörden wegen der vielen Viadukte und Tunnels und der Vereisungsgefahr auf dem Hügelzug keine Gnade.

Abgesehen davon, dass mit einem Schleifenbergtunnel die Probleme von Lausen nicht wirklich gelöst worden wären, sperrte sich das mächtige Eidgenössische Oberbauinspektorat im Herbst 1959 vehement gegen diesen Tunnel. Es machte neben den saftigen Mehrkosten einer Tunnellösung die geologischen Verhältnisse geltend. Der eigentliche Grund für dieses klare Nein aus Bern dürfte die Abwehr eines Präjudiz’ gewesen sein. Man muss sich vergegenwärtigen, dass bei dem gigantischen landesweiten Bauprojekt die Gefahr einer Kostenexplosion besonders akut war. Jede lokale Sonderlösung verursachte nicht nur Mehrkosten, sondern gab anderen Spezialwünschen Auftrieb. Deshalb beharrten die Bundesbehörden auf dem Prinzip, dass keine Tunnels und Viadukte bewilligt wurden, solange andere kostengünstigere Lösungen möglich waren.

Die ökologische und städtebauliche Problematik einer Autobahn auf der Ergolz führte dazu, dass sich der Landrat aufgrund einer Motion des Läufelfinger Pfarrers und Landrats Bruno Balscheit (SP, 1910-1993) im Oktober 1959 einstimmig gegen eine offene Linienführung in Liestal wandte. Was zu Deutsch hiess: ein Schleifenbergtunnel oder gar nichts.

Der gordische Knoten einer Autobahn im Raum Liestal war nicht auflösbar, er musste entzweigeschlagen werden. (Fortsetzung folgt.)

Matthias Manz war 1987–2000 Staatsarchivar des Kantons Basel-Landschaft. Der 66-Jährige lebt heute mit seiner Frau in Aarau.