«Es braucht Anpassung und ständige Bereitschaft zum Lernen»

09.09.2021 Baselbiet, LandwirtschaftEbenrain-Leiter Lukas Kilcher über die Landwirtschaft in Zeiten von as Kilcher über die Landwirtschaft in Zeiten von Klimawandel und Klimajugend

Trockenheit, Frost, heftige Niederschläge, neue Schädlinge: Der Klimawandel erschwert den Bauern die Produktion. Wie sich dennoch erfolgreich ...

Ebenrain-Leiter Lukas Kilcher über die Landwirtschaft in Zeiten von as Kilcher über die Landwirtschaft in Zeiten von Klimawandel und Klimajugend

Trockenheit, Frost, heftige Niederschläge, neue Schädlinge: Der Klimawandel erschwert den Bauern die Produktion. Wie sich dennoch erfolgreich Obst, Gemüse und Getreide anbauen lassen, lehrt das Ebenrain in Sissach. Und sein Leiter Lukas Kilcher ist überzeugt: Die Landwirtschaft ist mehr denn je auf die Solidarität der Konsumenten angewiesen.

Sebastian Schanzer

Herr Kilcher, Sie haben jüngst 16 junge Landwirtinnen und Landwirte aus der Lehre verabschiedet. Was müssen diese Abgänger anders als ihre Eltern und Grosseltern tun, um in der Landwirtschaft der Zukunft zu bestehen?

Lukas Kilcher: Der Beruf wird wissensintensiver. Wir erleben gerade, wie stark der Klimawandel Produktionsbedingungen verändert und die Nahrungsmittelproduktion risikoreicher macht. Das erfordert von den Landwirtinnen und Landwirten ständige Lern- und Anpassungsbereitschaft. Zudem hat die Gesellschaft wachsende Erwartungen an die Landwirtschaft, sie soll nicht nur gesunde Nahrungsmittel produzieren, sondern auch Erholungsraum bieten und ökologisch nachhaltig sein. Das ist zwar richtig, denn nur eine nachhaltige Landwirtschaft hat Zukunft. Dazu gehören aber auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte: Die Bauern wünschen sich mehr Wertschätzung ihrer Arbeit. Hier sehe ich eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Es braucht eine sich gegenseitig unterstützende Beziehung zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, zwischen Stadt und Land.

Wie stellen Sie sich das konkret vor?

Viele Bauern fühlen sich zu Unrecht kritisiert, weil sie so produzieren, wie es der Markt verlangt. Gerade bei den Diskussionen vor den jüngsten Abstimmungen über die Agrarinitiativen ist das deutlich hervorgetreten. Die Konsumenten stellen − durchaus zu Recht − Ansprüche an die Landwirtschaft, sie wollen makellose Produkte, naturnah hergestellt und zu möglichst kleinem Preis. In diesem Anforderungstrio liegen aber existenzielle Zielkonflikte, es ist wie die Quadratur des Kreises. Wir können die Bauern nicht damit allein lassen und breitbeinig Anforderungen stellen. Wir müssen vielmehr zu einer fairen Partnerschaft zwischen Landwirtschaft, Verarbeiter, Handel und Endkunden finden. Das geht über angemessene Preise und Qualitätsvorstellungen der Produkte sowie eine gerechte Verteilung des Betriebsrisikos. Denn: Ob Trockenheit, Überschwemmungen, Frost oder Hagel, die Bauern und Bäuerinnen arbeiten mit der Natur und sind mit dem Klimawandel einem wachsenden Produktionsrisiko ausgesetzt. Hier braucht es die Solidarität der Kundinnen und Kunden.

Andere Unternehmen müssen ihr Produktionsrisiko auch selbst tragen. Warum soll das bei der Landwirtschaft anders sein?

Es geht dabei auch um die Frage: Wie wichtig sind uns eigentlich die Ernährung und eine vielfältige Landschaft? Gerade bei den Hamstereinkäufen zu Beginn der Pandemie haben wir erlebt, wie wichtig der Bevölkerung die lokale Versorgungssicherheit ist und wie gerne die Menschen über Felder spaziert sind, als die Fitnesscenter geschlossen waren. Wir können keinen Tag aufs Essen verzichten und wollen unseren Naherholungsraum. Die Bauern und Bäuerinnen wissen, wie wichtig ihr Beitrag an die Gesellschaft ist. Sie vermissen aber manchmal die entsprechende Wertschätzung dafür. Das kann ich gut verstehen.

Sie haben die Agrarinitiativen angesprochen: Wie würden Sie das Verhältnis Ihrer jungen Ebenrain-Abgänger zur Klimajugend beschreiben? Sind sie selbst Teil davon oder fühlen sie sich eher von ihr angegriffen?

Da müssen Sie diese schon direkt fragen (lacht). Was ich aber beobachte: Es gibt viele Bauern und Bäuerinnen, die sich von der Gesellschaft für alles Mögliche und auch für den Klimawandel verantwortlich gemacht fühlen. Nur stehen solche Fingerzeige fragwürdig da, wenn die Fordernden bedenkenlos konsumieren und in der Welt herumjetten. Es ist richtig: Die Landwirtschaft ist statistisch gesehen für 16 Prozent der Treibhausgase in der Schweiz verantwortlich. Diesen Ausstoss gilt es zu reduzieren, der Bund und die Kantone erarbeiten zurzeit ein umfassendes Massnahmenpaket dazu. Die Landwirtschaft erlebt heuer eindrücklich, dass wir mitten im Klimawandel sind; keine andere Branche ist derart stark betroffen davon. Die meisten Bauern setzen sich damit auseinander. Viele sind gezwungen, ihre Bewirtschaftung anzupassen, das ist aufwendig und teuer. Daher verstehe ich, wenn einige gereizt reagieren auf Kritik und Forderungen von Personen, die sich selbst im Alltag keine Einschränkungen auferlegen.

Der Klimawandel bringt auch mehr Krankheiten und Schädlinge, die es zu bekämpfen gilt. Was lernt man am Ebenrain eigentlich über den

Einsatz von Pestiziden?

Wenn man über die Klimaerwärmung spricht, muss man auch den Pflanzenschutz ansprechen. Es ist richtig: Das wärmere Klima bringt neue Schädlinge wie die Kirschessigfliege, die insbesondere den Obst- und Weinbau treffen. Entsprechend der grossen Bedeutung dieser anspruchsvollen Spezialkulturen für unseren Kanton steht der Ebenrain den Bauern beratend zur Seite und beteiligt sich auch an der Erforschung von Lösungen. Unser Projekt über die Bekämpfung der Kirschessigfliege ist ein gutes Beispiel dafür. Bei einem anderen «Klimaschädling», der Marmorierten Baumwanze, fehlen uns noch Bekämpfungsstrategien. Diese Beispiele zeigen, dass der Klimawandel mehr Pflanzenschutz erfordert und nicht weniger. Dennoch müssen wir Pestizide reduzieren und biologische Bekämpfungsstrategien verstärkt nutzen; auch diese Techniken vermitteln wir in der Ausbildung am Ebenrain. Der Ebenrain ist ein Bio-Pionier. Meine Vorgänger haben 1971 den Ebenrain-Gutsbetrieb als ersten in Europa auf Bio umgestellt. Baselland hat heute überdurchschnittlich viele Biobetriebe, weil Bioprodukte am Markt immer mehr gefragt sind. Beides trägt dazu bei, dass der biologische Landbau bei uns in der Ausbildung eine stärkere Rolle spielt. Und biologischer Pflanzenschutz ist anspruchsvoll, weil es meist eine Kombination von mehreren im Vergleich zu chemischen Mitteln weniger radikal-effektiven Massnahen braucht. Biobauern müssen manchmal mehr spritzen als konventionelle Kollegen, aber eben biologische Mittel.

In diesem Sommer ist viel Wasser vom Himmel gekommen. Doch eigentlich ist die Nordwestschweiz eher von Trockenheit geplagt. Wie kann man solche Niederschläge besser für trockene Phasen nutzen?

Das ist ein Thema, das wir am Ebenrain vorantreiben. In Sachen Bewässerung ist die Schweiz noch ein Entwicklungsland. Wir haben viel weniger Erfahrung als zum Beispiel Südeuropa. In tropischen Ländern mit Monsunregen und Trockenzeiten sind die Landwirte schon lange daran gewöhnt, den Regen in Auffangbecken zu sammeln, um ihn in der Trockenzeit zu verwenden. Oder sie pflanzen Kulturen an, die auch Trockenphasen überstehen können. Baselbieter Bauern bewässern heute mit Trinkwasser aus dem Leitungsnetz. Das ist eigentlich absurd und dürfte in ferner Zukunft nur eingeschränkt möglich sein. Deshalb müssen wir die eigene Wasserspeicherung auf Betrieben fördern. Genauso wichtig wie die Bewässerung sind aber auch die Strategien, Regenwasser mit geeigneter Bepflanzung entlangvon Höhenlinien besser in den Boden zu infiltrieren sowie die Wasser-Speicherfähigkeit des Bodens zu verbessern. Je mehr Humus ein Boden enthält, desto grösser ist seine Speicherkapazität. Damit sinkt nicht nur der Bewässerungsbedarf, sondern generell die Verletzlichkeit der Landwirtschaft bei Trockenheit und Starkniederschlägen. Der Ebenrain hat deshalb 2018 das schweizweite Pionierprojekt «Klimaschutz durch Humusaufbau» lanciert, bei dem 55 Betriebe mit über 1150 Hektaren Ackerland mitmachen. Im diesem Projekt geht es auch darum, beim Humusaufbau CO2 im Boden zu fixieren und so eine Kompensationsleistung zu erbringen. Die Landwirtschaft beteiligt sich damit aktiv an der Reduktion von Klimagasen.

Dennoch: Lohnt es sich im Baselbiet angesichts der klimatischen Veränderungen überhaupt noch, heikle Spezialkulturen wie Kirschen oder Trauben zu produzieren?

Ich muss Ihnen leider sagen: Diese Frage stellen sich im Moment einige Produzenten von Spezialkulturen. Es tut weh, wenn sich Bauern für die Aufgabe eines Produktionszweigs, den sie mit Herzblut aufgebaut haben, oder gar ihres Betriebs gezwungen sehen. Abraten würde ich Spezialkulturen niemandem, denn Kirschen, Gemüse und Co. sind auf dem Markt gefragt. Aber es ist auch klar: Mit dem Klimawandel muss man solche Kulturen immer mehr schützen und bewässern. Das braucht viel Fachwissen und natürlich auch Kapital. Das kann nicht jeder Betrieb stemmen. So führt der Klimawandel auch zu einer Spezialisierung der Betriebe.

Das heisst, der langjährige Trend hin zu immer grösseren und kapitalintensiveren Betrieben wird durch den Klimawandel noch verstärkt?

Ja. Dieser Trend ist generell ein Resultat der Technisierung der Landwirtschaft. Immer grössere und effizientere Maschinen erleichtern den Bauern die Arbeit und ermöglichen es ihnen, grössere Flächen zu bearbeiten und dabei Produktionskosten zu senken. Das ist nicht nur zum Vorteil der Bauern, denn die Produzentenpreise für die Agrarprodukte sind in den vergangenen hundert Jahren parallel dazu gesunken. Der Bauer muss also mehr Kapital einsetzen, bekommt aber weniger Geld für seine Produkte. Kleinere Betriebe müssen dabei aufgeben. Man nennt das die landwirtschaftliche Tretmühle. Die jungen Bäuerinnen und Bauern müssen sich überlegen, wie weit sie hier mitspielen wollen. Es gibt auch Rezepte, dieser Tretmühle zu entkommen, zum Beispiel, indem ein Landwirtschaftsbetrieb durch vertikale Integration möglichst viel Wertschöpfung auf dem Betrieb erwirtschaftet.

Landwirte sind heute in hohem Mass von den Direktzahlungen des Bundes abhängig. Das kostet sie auch Sympathien in der. Wie beurteilen Sie diese Situation?

Ich glaube nicht, dass Direktzahlungen den Landwirten Sympathien kosten, denn diese Zahlungen entgelten gesellschaftlich gewollte multifunktionale Leistungen, die nicht über den Markt abgegolten werden können. So setzen sich viele Bauern für Biodiversität ein und pflanzen Hecken, Hochstammbäume oder vielfältig blühende Magerwiesen. Auf solchen Flächen lässt sich kaum etwas ernten und somit auch kein Ernteprodukt verkaufen, aber die Arbeit fällt dennoch an. Ohne Direktzahlungen hätten die Bauern keine Möglichkeit, solche Leistungen zu erbringen. Es gibt sie auch für die Förderung des Tierwohls oder Mehrarbeit für die Bewirtschaftung von steilen Flächen. Es ist wichtig, den Wert dieser Mehrleistungen zu kommunizieren. Es gibt viele Länder, die sich im Vergleich zur Schweiz weniger Direktzahlungen leisten können. Dort sieht die Landwirtschaft entsprechend weniger vielfältig aus und die Landwirtschaft ist entsprechend industrieller als hierzulande. Das würde unsere Gesellschaft nicht wollen.

Im Lockdown haben die Hofläden floriert. Ist der Direkthandel eine ernst zu nehmende Alternative für Bauern, um dem Preisdruck im Handel zu entkommen?

Der Preisdruck am Markt ist in der Tat sehr hoch, vor allem für unsere Gemüsebauern. Das erstaunt mich immer wieder, ist doch Gemüse der Inbegriff gesunder Ernährung und im Laden nicht gerade günstig. Es ist schön, wenn Kundinnen und Kunden im Hofladen oder am Wochenmarkt bereit sind, gute Preise direkt an die Bauern zu bezahlen. Aber Hofläden verlieren wieder an Kundschaft, während unzählige Kunden wieder viele Autokilometer ihrem Schnäppchen entgegenfahren: Der Einkaufstourismus ist inzwischen wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Die Hofläden bleiben eine Nische. Über 70 Prozent der Lebensmittel werden hierzulande bei den Grossverteilern eingekauft. Längst nicht alle Kunden haben einen Zugang zu solchen Hofläden oder zu solidarischen Projekten wie der «Gmüeserei» in Sissach. Umgekehrt will und kann auch nicht jeder Landwirt den Aufwand betreiben, sich selbst um die Vermarktung seiner Produkte zu kümmern. Ich bin überzeugt, dass faire Preise auch im Grosshandel möglich sind. Der Fairnessgedanke und der Wille, die regionalen Produzenten zu unterstützen, muss dort noch mehr gestärkt werden.

Zur Person

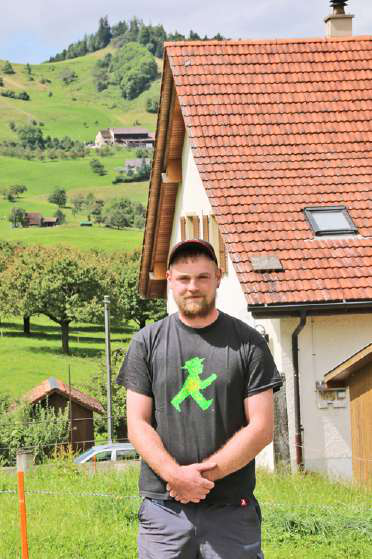

ssc. Seit bald acht Jahren leitet Lukas Kilcher (58) das Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung in Sissach, wo unter anderem Baselbieter Bauern und Bäuerinnen ausgebildet werden. Zuvor hatte der ETH-Agraringenieur bereits 20 Jahre am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) in Oberwil (BL) und in Frick (AG) gearbeitet. Kilcher leitet an der Universität Bern zudem das CAS-Modul nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung und präsidiert die AG Landwirtschaft der trinationalen Oberrheinkonferenz. Der vierfache Vater lebt mit seiner Familie in Binningen.

«Die meisten wollen es lieber günstig haben»

ssc. Simon Ritter könnte für immer hier bleiben. Der Hof seiner Eltern, auf dem schon sein Urgrossvater Landwirtschaft betrieben hatte und den er in den kommenden Jahren übernehmen will, liegt fernab vom Dorf Eptingen, umgeben von grünen Wiesen. Die Kuhglöckchen bimmeln, hin und wieder jauchzt ein Kalb in Richtung Bölchenmassiv. Rund 14 Milchkühe beherbergt der Stall. Ihnen stehen 20 Hektaren Weideland zur Verfügung. Ritter kümmert sich mit seinem Vater und seiner Mutter auch um die Aufzucht.

Von der Milchproduktion und den wenigen Rindern, die jährlich zur Fleischproduktion geschlachtet werden, könnten die Ritters nur knapp leben. Nicht zuletzt deshalb hat sich Simon zum Forstwart ausbilden lassen, bevor er die Ausbildung zum Landwirt am Ebenrain in Angriff nahm. Seit seinem Abschluss im Juni arbeitet er zur Hälfte als Forstwart und zur Hälfte als Landwirt. «Dass ich Bauer werden will, war für mich aber schon immer klar», sagt er.

Die Familie Ritter produziert nach dem Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN). Damit ist unter anderem garantiert, dass die Tierschutzgesetze eingehalten werden oder dass kein überschüssiges Phosphor oder Stickstoff ausgebracht wird. In der Schweiz ist dies eine Voraussetzung, um Direktzahlungen zu erhalten. «Es müsste allerdings viel passieren, dass ich auf Bio-Produktion umsteige», räumt Ritter ein. «Die meisten Kunden kaufen keine Biomilch, sie wollen es lieber günstig haben.»

Dass die konventionelle Produktion weniger nachhaltig für die Natur sein soll, bestreitet Ritter: «Wenn man jeden Tag mit der Natur arbeitet, dann weiss man, was ihr guttut und was nicht. Kein Bauer will seinen Boden beschädigen.»

Milchwirtschaft ist weniger anfällig

Von klimabedingten Ausfällen ist die Eptinger Bauernfamilie bisher weitgehend verschont geblieben. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Milchwirtschaft diesbezüglich weniger anfällig ist als etwa der Ackerbau und der Obstbau. «Die Tiere mögen die derzeit kühleren Temperaturen, der Regen macht ihnen nichts aus.» Im Gegenteil: Das Gras sei in diesem feuchten Jahr sehr gut gewachsen, wenn es auch wegen der wenigen Sonnenstunden nicht dieselbe Qualität habe. Auch die Trockenheit in den vergangenen Jahren habe in seinem Betrieb kaum zu Einbussen geführt.

Dennoch ist auch für Simon Ritter klar: «Wir müssen uns an die sich ständig verändernden Gegebenheiten anpassen. Das ist für uns nichts Neues.» Dazu gehöre auch der Klimawandel. Sorgen bereite ihm dieser aber nicht. «Es werden laufend neue Gräser oder Getreide gezüchtet, die unter den sich verändernden Bedingungen bestehen können. Wer dranbleibt und den Willen aufbringt, sich anzupassen, der kann auch erfolgreich Landwirtschaft betreiben.»

«Wir Landwirte müssen zusammenhalten»

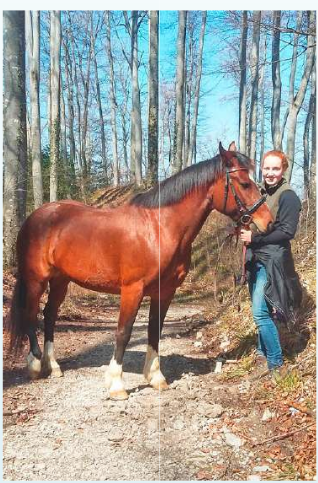

ssc. Aufgewachsen ist Lea Handschin in einem Einfamilienhaus in Oberdorf. Der Vater ist selbstständiger Zimmermann, die Mutter Krankenpflegerin. Warum hat sich Lea für die Ausbildung zur Bäuerin entschieden? «Meine Familie hat irgendwie immer schon die Nähe zur Landwirtschaft gesucht. Ferien machten wir stets auf einem Bauernhof», sagt die 25-Jährige. Nach ihrer ersten Ausbildung als Landschaftsgärtnerin schrieb sie sich beim Ebenrain ein. Seit einigen Wochen trägt sie das Diplom zur Landwirtin EFZ und arbeitet im ehemaligen Lehrbetrieb Biohof Maienbühl in Riehen an der Grenze zu Deutschland.

Milch, Eier und Fleisch werden in diesem zertifizierten Knospenbetrieb produziert, für die Vermarktung und den Vertrieb sorgt sich das vierköpfige Team gleich selbst. So soll es dereinst auch auf ihrem eigenen Betrieb gehandhabt werden, sagt Handschin. «Im Grosshandel geht die Ware durch unzählige Hände, legt unter Umständen einen weiten Lieferweg zurück und wird dann zu einem Spottpreis verkauft», sagt Handschin. Wenn auch die Landwirtschaft sowie die Bevölkerung auf die Grosshändler angewiesen seien – der Direkthandel ist ihr sympathischer. «Ich finde es schön, wenn wir wieder zu ursprünglicheren Strukturen zurückfinden.

Das dient letztlich auch dem Tierwohl.» Dass bei der Bevölkerung das Bewusstsein für gesunde Ernährung wächst, begrüsst die Biolandwirtin. Beim Fokus auf regionale Lebensmittel gebe es aber noch Luft nach oben. Dafür müssten Kunden und Händler deutlich mehr Geld in die Finger nehmen, sagt Handschin. «Die so beliebten Avocados sind vielleicht gesund und billig, aber sie kommen von weit her.»

Arbeiten im Hier und Jetzt

Kritisch steht Handschin auch denjenigen gegenüber, welche die Landwirtschaft für den Klimawandel verantwortlich machen wollen. «In den jüngsten politischen Debatten bekomme ich das Gefühl, wir produzieren für eine Gesellschaft, die gegen uns schafft», sagt sie. Natürlich trage man auch zum Klimawandel bei. «Aber die Landwirtschaft ist nicht das Hauptproblem.» Dass sie als Biobäuerin von der Kritik weniger betroffen ist als ihre konventionell arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, macht für Handschin keinen Unterschied. «Wir Bauern müssen zusammenhalten. Wir profitieren voneinander.»

Trotz Klimawandel und immer anspruchsvollerer Klientel mag sich Handschin keine Sorgen um die Zukunft ihrer Branche machen. Klar, das Unkraut habe die Ackerkulturen gerade in diesem feuchten Jahr überwuchert und in trockenen Jahren gebe es andere Probleme. «Aber wir arbeiten im Hier und Jetzt und passen uns bei Bedarf an.» Das gelte für die Biobäuerin genauso wie für die konventionell arbeitende Bauern.

«... trotzdem liebe ich diesen Beruf»

ssc. Was Tim Zeuggin aus Muttenz nicht mag, sind Menschen, die ihm erklären wollen, wie man als Bauer nachhaltig zu produzieren habe – Leute ohne landwirtschaftliche Ausbildung wohlgemerkt, «Besserwisser». Seine Mutter sei in dieser Hinsicht anders: «Sie achtete früher stets darauf, biologische Produkte einzukaufen und war kritisch gegenüber konventioneller Tierhaltung», sagt er. «Mittlerweile weiss sie aber, dass es den Tieren auf diesen Höfen auch nicht schlechter geht und den grössten Anteil des Bio-Aufpreises sowieso die Händler einstecken.» Nein, biologisch zu produzieren, das sei nichts für ihn – bei allem Respekt, den er den Biobauern entgegenbringt. Zu viel zusätzliche Handarbeit, für ein bisschen mehr Geld. Der Einsatz von Pestiziden sei in der Schweiz so geregelt, dass weder die Böden noch die Nahrungsmittel Schaden nähmen.

Auf dem Hof im Aargau nahe dem Hallwilersee, auf dem Zeuggin seit seinem Lehrabschluss diesen Sommer angestellt ist, wird reiner Gemüsebau betrieben: Zwiebeln, Randen, Karotten, Kartoffeln, Knoblauch. Gemeinsam mit dem Besitzer des Hofs und fünf polnischen Arbeitern bearbeitet Zeuggin rund 42 Hektaren Land. Etwa 2,5 Hektaren musste der Betrieb dieses Jahr infolge der starken Niederschläge abschreiben. «Aufgrund unserer Kiesböden, in denen das Wasser gut versickern kann, sind wir im Vergleich zu anderen Gemüsebauern relativ gut weggekommen.»

Dass er als Bauer die Klimaveränderung dennoch im Auge behalten muss, ist für Zeuggin klar. Unwetter und extreme Naturereignisse habe es immer schon gegeben. Problematisch sei eher, dass die Pflanzen teilweise schon im Januar ihre Ruhezeit beenden, zu gedeihen beginnen und dann vom Spätfrost überrascht werden. «Die Saison verschiebt sich und darauf müssen wir reagieren.»

Harte Arbeit, niedriger Lohn

Wie die meisten Lehrabgänger träumt auch Zeuggin von einem eigenen Hof, vielleicht im Schweizer Mittelland, vielleicht in den USA oder Kanada. Normalen Ackerbau will er betreiben – Mais, Weizen, Gerste, Raps oder Zuckerrübe. Als Sohn zweier Büroangestellter aus der Agglomeration hatte er mit der Landwirtschaft eigentlich wenig am Hut. Nach einem Einsatz auf einem Hof in seiner Freizeit hatte es ihn allerdings gepackt. «In unserer Abschlussklasse befinden sich einige Personen, die nicht auf einem Hof aufgewachsen sind. Das ist heute nichts Spezielles mehr», sagt er. Schweizer Arbeiter seien in der Landwirtschaft gefragt. Allerdings: «Die Arbeit ist hart, der Lohn dafür niedrig.»Nicht selten rückt der 20-Jährige auch samstags aus. Ein Arbeitstag kann bei ihm gut 12 Stunden dauern.

«Trotzdem liebe ich diesen Beruf. Die Arbeit mit Boden, Pflanzen und Tieren befriedigt mich. Und zumindest die Tiere geben mir auch immer etwas zurück.»