«Chriesi», «Chirsi», «Chirse»

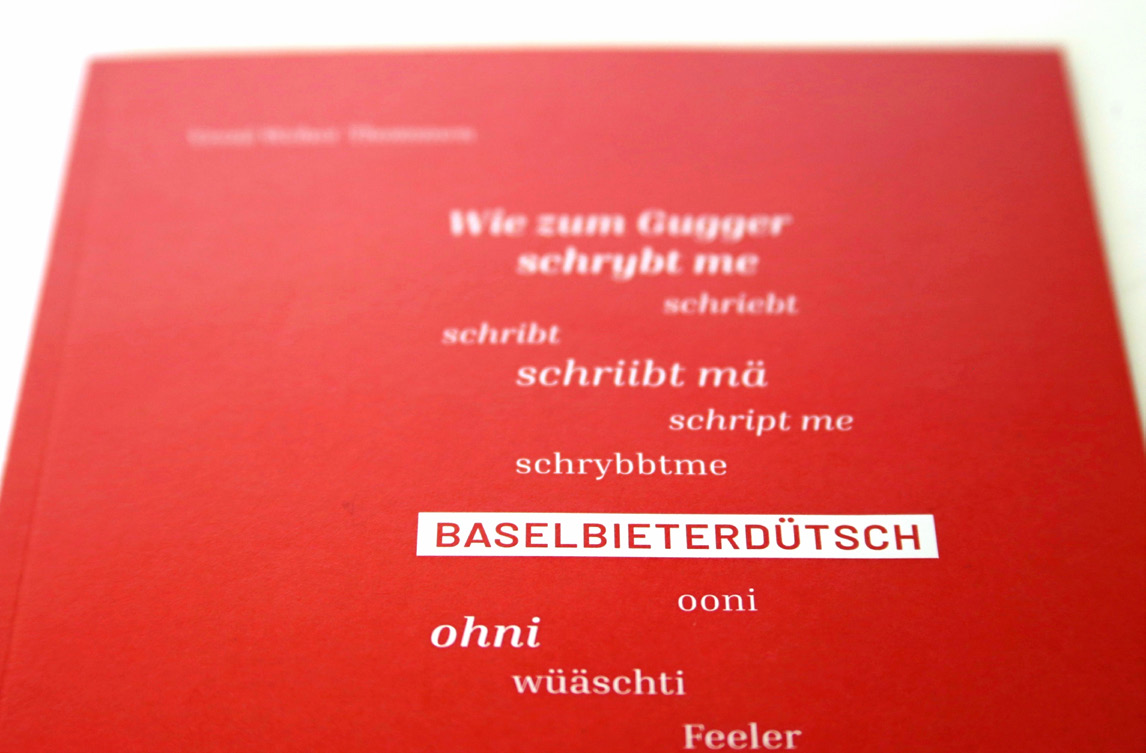

17.11.2020 Gelterkinden, Kultur«Wie zum Gugger schrybt me Baselbieterdütsch?» – eine Anleitung

Die Gelterkinder Autorin Vreni Weber-Thommen setzt sich in ihrem neuen Buch mit dem Baselbieter Dialekt auseinander. Besser: mit den Baselbieter Dialekten.

Markus B. Christ

Vreni Weber-Thommen ...

«Wie zum Gugger schrybt me Baselbieterdütsch?» – eine Anleitung

Die Gelterkinder Autorin Vreni Weber-Thommen setzt sich in ihrem neuen Buch mit dem Baselbieter Dialekt auseinander. Besser: mit den Baselbieter Dialekten.

Markus B. Christ

Vreni Weber-Thommen will keine «Lehrerin der Dialektschreibweise» sein, aber sie gibt in ihrem neuen, soeben erschienenen 40 Seiten starken Büchlein wertvolle Hinweise für die Schreibweise in Baselbieter Mundart – wobei: eine einheitliche Baselbieter Mundart gibt es gar nicht, denn innerhalb des Baselbiets gibt es sprachliche Unterschiede. Das zeigen zum Beispiel die verschiedenen Mundartausdrücke für die Kirsche: «Chriesi», «Chirsi», «Chirse», «Chiirssi».

Und doch: Gewisse Regeln gelten unabhängig von regionalen Unterschieden für die Schreibweise im Dialekt. So wird das Relativpronomen «der», «die» oder «das» immer mit «wo» ausgedrückt, also «dä Maa, wo grad duregloffen isch». Sodann gibt es im Dialekt kein Partizip Präsens und kein Futurum. Als Vergangenheitsform ist nur das Perfekt richtig.

Das «ei» wird zum «y»

Auslautende – leider oft gesehene – «ä» sind immer ein «e», also «d Buebe», und das gilt auch für den unbestimmten Artikel «ein» oder «eine», darum heisst es richtig: «e Bueb». Ein «ie» wird dann als «ie» geschrieben, wenn man es im Dialekt auch so ausspricht, «Familie», «Tier», «Spiegel», aber «Abschiid» oder «bliibe» (= geblieben). Das «ei» wird im Dialekt zum «y»: «Chryde», «schrybe», «blybe». Und schliesslich noch ein Wort zu «st»: Dort, wo man in der Standardsprache das «st» als «scht» ausspricht, soll es unverändert übernommen werden: «Stadt», «Stei». Wo es aber als «s-t» ausgesprochen wird, schreibt man ein «scht», also «Fescht», «Fänschter».

Das «rote Büchlein» von Vreni Weber-Thommen ist übersichtlich aufgebaut und enthält acht Kapitel. Leicht lassen sich dank hilfreicher Titel und Überschriften die verschiedenen Hinweise und Ratschläge im Text auffinden. Und sie sind jeweils durch Beispiele angereichert.

Die Autorin, die auch Volkshochschulkurse zur Baselbieter Mundart erteilt hat, macht deutlich, dass eine Sprache lebt, dem Wandel unterworfen ist und sich verändert. So geraten einige Ausdrücke im Lauf der Zeit in Vergessenheit, wie etwa «e Vierlig Schungge», «Chüttene», «Guggummere», «hiinecht» oder «mööndrisch», dafür kommen andere, neue dazu.

Schliesslich plädiert Vreni Weber-Thommen generell für eine Schreibweise, die sich an unserer Standardsprache orientiert und nicht das Hauptgewicht auf die Phonetik, also wie etwas ausgesprochen wird, legt. Darum empfiehlt sie, «Bahnhof» (nicht Baanhof) oder «Ahnig» (nicht Aanig) zu schreiben.

Auf Mundart «gluschtig» machen

Mit ihren Ausführungen und originellen Beispielen, aber auch mit ihren eigenen Kolumnentexten, macht die Autorin einen «gluschtig», Mundarttexte zu lesen und im Dialekt zu schreiben. Dass die Empfehlungen nicht als Wörterbuch, als Grammatik oder Dogma daherkommen, macht auch der Untertitel des Büchleins deutlich: «Eine einfache und vergnügliche Anleitung zur Schreibweise unserer Mundart». Bevor Vreni Weber-Thommen die einzelnen Fragen angeht, schreibt sie: «Meine nachfolgende einfache und bewusst kurz gehaltene Orientierung kann das korrekte Schreiben von Mundarttexten erleichtern und durch Vermittlung weniger Grundkenntnisse die Kompetenz und das Selbstvertrauen in eigene mundartliche Schreibversuche stärken.» Das Büchlein ist mehr als eine «vergnügliche Anleitung», denn es ersetzt frühere und längst vergriffene Leitfäden.

Eine jede und ein jeder, die oder der Mundarttexte schreibt, sollte bei Unsicherheiten und Unklarheiten das Büchlein zur Hand nehmen, denn es gibt hilfreiche Antworten auf die Frage «Wie zum Gugger schrybt me Baselbieterdütsch?»

Vreni Weber-Thommen, «Wie zum Gugger schrybt me Baselbieterdütsch?», 44 Seiten, illustriert, gebunden. Erschienen im Verlag des Kantons Baselland.