Als vor 100 Jahren ein Virus grassierte

20.03.2020 Baselbiet, Wenslingen, Bezirk SissachSo erlebte die Region die Spanische Grippe

1918 verstarben in der Schweiz 21 491 Menschen aufgrund eines aggressiven Grippevirus. Der Bund, die Kantone und Gemeinden versuchten mit verschiedenen Massnahmen, die Ausbreitung der Spanischen Grippe einzudämmen. Nicht jeder wollte sich an die ...

So erlebte die Region die Spanische Grippe

1918 verstarben in der Schweiz 21 491 Menschen aufgrund eines aggressiven Grippevirus. Der Bund, die Kantone und Gemeinden versuchten mit verschiedenen Massnahmen, die Ausbreitung der Spanischen Grippe einzudämmen. Nicht jeder wollte sich an die Bestimmungen halten.

Martin Stohler

Im Sommer des Jahres 1918 erfasste die sogenannte Spanische Grippe die Schweiz. Erstmals trat die Krankheit im Mai in einem Genfer Regiment auf. Im Juni häuften sich die Erkrankungen, zunächst in Truppenunterkünften, dann aber auch unter der Zivilbevölkerung.

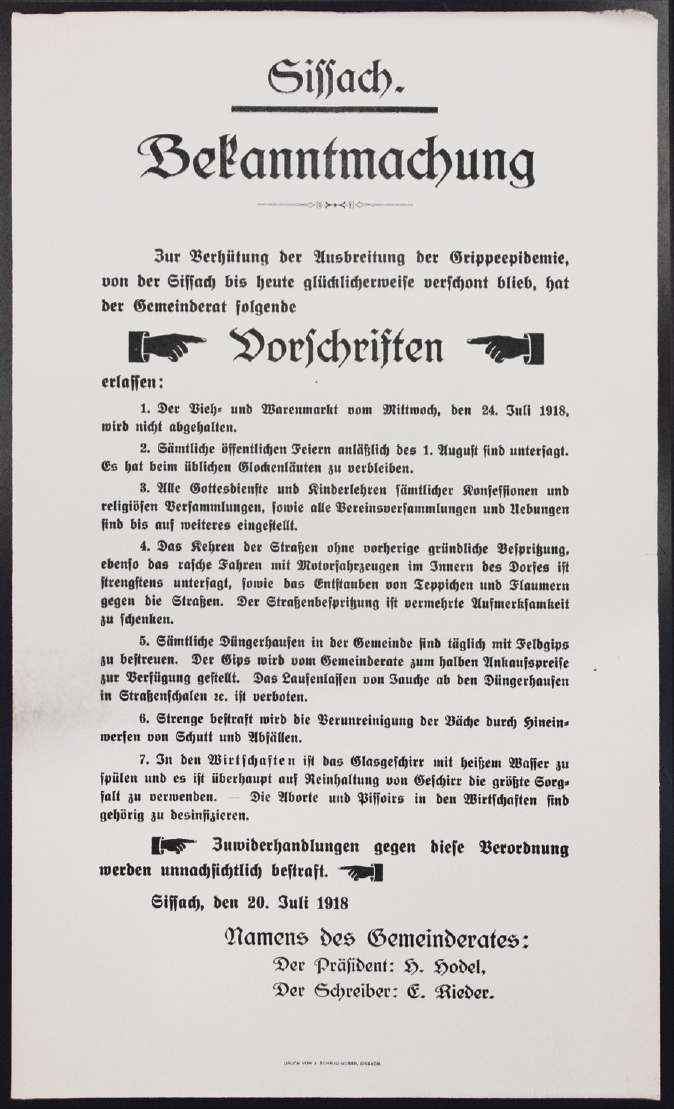

Anfang Juli waren im Baselbiet vier Grippekranke gemeldet, Mitte Juli betrug deren Zahl 40, Tendenz steigend. Da sich auch in anderen Kantonen die Grippe rasch verbreitete, sah sich der Bundesrat zum Handeln genötigt. Am 18. Juli fasste er den Beschluss betreffend Bekämpfung der Influenza (Grippe). Vier Tage später, am 22. Juli, erliess die Baselbieter Regierung, gestützt auf den Bundesratsbeschluss, einen entsprechenden Beschluss zur Bekämpfung der Grippe. Die darin genannten Massnahmen waren teilweise einschneidend.

Feste verboten

Bis auf Weiteres waren im Baselbiet alle Vergnügungs- und Festveranstaltungen verboten. Dazu gehörten namentlich Konzerte, Theater, kinematografische Veranstaltungen oder Volksfeste. Verboten waren ebenso Volksversammlungen «ohne ausdrückliche Bewilligung der Polizeidirektion», wie es im Beschluss heisst. Unter Volksversammlungen verstand man zu jener Zeit politische Versammlungen zu brennenden Themen oder anstehenden Volksabstimmungen.

Zudem wurden die Gemeinderäte befugt, «wenn es die Verhältnisse angezeigt erscheinen lassen, weitergehende Bestimmungen aufzustellen». Dazu gehörte das Verbot von Vereinsversammlungen, Schliessung des Gottesdienstes, Schliessung der Schule beziehungsweise Verlegung der Ferien sowie Einschränkung des Wirtshausbesuches. Entsprechende Beschlüsse der Gemeinderäte waren dem Regierungsrat zur Kenntnis zu bringen. Bei Zuwiderhandlung wurde Strafe angedroht.

Die zweite Welle

Im August schien die Grippe zurückzugehen. Doch dann verschlimmerte sich die Lage wieder und der Regierungsrat sah sich am 28. September zu einem erneuten Beschluss veranlasst. Zu den Bestimmungen, die Festund Vergnügungsveranstaltungen betrafen, kamen nun weitere Anordnungen hinzu. So waren Inhaber von Geschäften und Gewerbebetrieben, «in denen im gleichen Raum eine grössere Zahl von Personen beschäftigt sind», gehalten, «nach Anhören des Arztes Vorsichtsmassregeln anzuordnen und durchzuführen».

Falls notwendig konnten die Gemeinderäte weitergehende Massnahmen ergreifen. Namentlich waren sie befugt, «den Schulbetrieb und den Gottesdienst einzuschränken oder gar einzustellen, Übungen, gesellschaftliche Anlässe und Sitzungen von Vereinen zu verbieten sowie Einschränkungen im Betrieb von Wirtschaften und anderen Geschäften zu verfügen».

Zudem hatten die Bestattungen von an der Grippe Verstorbenen «längstens innert 48 Stunden zu erfolgen». Die Leichengeleite seien «in solchen Fällen einzuschränken». Entsprechende Beschlüsse der Gemeinden waren der Regierung zur Kenntnis zu bringen.

Gottesdienst untersagt

In den folgenden Wochen und Monaten wurde in einzelnen Gemeinden wiederholt der Schulunterricht eingestellt. Auch das Unterlassen von Gottesdiensten wurde angeordnet. In Pratteln beispielsweise durfte während sieben Sonntagen kein Gottesdienst stattfinden. Dies fand der Prattler Pfarrer Lukas Christ auf Dauer nicht gerechtfertigt, und er legte am 28. November beim Regierungsrat Rekurs gegen den Entscheid des Gemeinderats ein. Dies mit dem Hinweis, dass in «Gemeinden, in denen der Krankenbestand nicht besser ist als hier, der Gottesdienst gar nicht oder nur zum Teil eingestellt war».

Der Rekurs wurde allerdings gegenstandslos, da der Prattler Gemeinderat in der Zwischenzeit den Gottesdienst wieder erlaubt hatte. Christs Rekurs an den Regierungsrat ist insofern bemerkenswert, als dass die beiden regierungsrätlichen Grippe-Erlasse keine Rekursinstanz gegen Gemeindebeschlüsse vorsahen.

Die Einhaltung der Massnahmen

Die Umsetzung der vom Kanton und den Gemeinden angeordneten Massnahmen konnte nur gelingen, wenn die Bevölkerung mitmachte. Dazu heisst es in einer Mitteilung der Baselbieter Polizeidirektion, die sich in der «Volksstimme» vom 30. Oktober 1918 findet:

«Verschiedene Erfahrungen zeigen, dass die Bevölkerung vielfach den kantonalen und gemeinderätlichen Massnahmen gegen die Grippe-Epidemie nicht die erforderliche Beachtung schenkt und die in der Presse erschienenen Ratschläge nicht befolgt. Öfters sind Neuerkrankungen auf sonntägliche Menschenansammlungen, auch an Wallfahrtsorten, auf Benützung überfüllter Eisenbahn- und Tramwagen, auf Gantanlässe, sogar auf das Jass-Spiel, auf den Verkehr mit grippekranken Familien auch leichter Art usw. zurückzuführen.»

Ob sich das Verhalten der Einzelnen in der Folge im Sinne der Polizeidirektion verändert hat, lässt sich nur schwer abschätzen. Sicher ist, dass die darauffolgenden Wochen die Ärzte und das Gesundheitspersonal vor grosse Herausforderungen stellten. Es zeigte sich aber auch, dass die Bevölkerung – beispielsweise mit Spenden für das im Sissacher Primarschulhaus vorübergehend eingerichtete Notspital – einen Beitrag zur Überwindung der Krise leisten und sich solidarisch zeigen wollte.

Im Dezember flaute die Spanische Grippe allmählich ab. In der Schweiz fielen ihr 1918 insgesamt 21 491 Menschen zum Opfer, in Baselland betrug deren Zahl 418.

Anlässe werden abgesagt

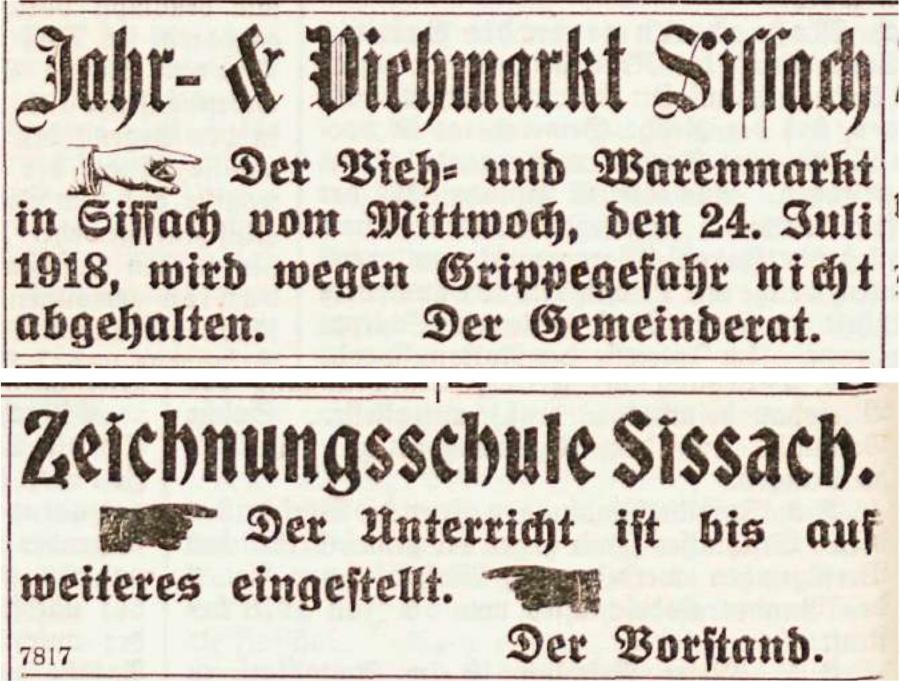

sto. Um die Ansteckungsgefahr zu verkleinern, wurden 1918 auch im Baselbiet verschiedene Anlässe auf Anweisung der Behörden oder aus eigenem Ermessen abgesagt. Dies, nachdem der Bundesrat am 18. Juli und der Regierungsrat am 22. Juli eine entsprechende Verfügung erlassen hatten.

So sagte angesichts der sich ausbreitenden Grippe die Genossenschaft der Seidenbandweber ihre Delegiertenversammlung im Liestaler Gasthof Engel ab. Auch der Jahr- und Viehmarkt vom 24. Juli in Sissach wurde wegen der Grippegefahr nicht abgehalten. Am selben Tag teilte die Zeichnungsschule Sissach mit, dass der Unterricht «bis auf weiteres eingestellt» sei. Kurz darauf wurde eine Ersatzwahl für den Landrat im Wahlkreis Sissach ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine Besserung der Lage war zunächst nicht in Sicht. So teilte die Feuerwehr Sissach in einem Inserat in der «Volksstimme» vom 17. August 1918 mit, dass ihre Übung bis auf Weiteres verschoben sei.

Dann schien sich die Grippe aus dem oberen Baselbiet zu verziehen. Die Feuerwehr setzte ihre Übung auf den 24. August an. Der August-Viehmarkt in Sissach vom 28. August wurde durchgeführt. Er war allerdings mit 112 Stück Grossvieh und 108 Schweinen «nur mittelmässig befahren», wie es im Bericht der «Volksstimme» heisst.

Die Landrats-Nachwahl wurde schliesslich am 8. September nachgeholt. Dabei wurde im dritten Wahlgang der vom Grütliverein und von den sogenannt Fixbesoldeten vorgeschlagene SBB-Beamte Ernst Bader gewählt.

Dann meldete sich die Grippe zurück. So kam es im Zeitraum vom 17. bis 24. September 1918 in 37 Baselbieter Gemeinden zu 337 neuen Erkrankungen. Der Regierungsrat reagierte darauf am 28. September mit einem weiteren Erlass, der zusätzliche Massnahmen vorsah.

Anfang Oktober wurde die Übung der Feuerwehr Sissach erneut abgeblasen, der «Liederkranz Sissach» sagte ein Treffen ab und der Verein vom Blauen Kreuz liess die Bibelstunde ausfallen.

Abgesagt wurde schliesslich auch der Sissacher Herbstmarkt vom 13. November 1918. Erst im neuen Jahr sollte sich das Gemeinde- und Vereinsleben wieder normalisieren.